相続に関するあなたの悩みや不安を専門家が解決します

愛知相続サポートセンター

運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所

〒470-0113 愛知県日進市栄2-1306ノースステージ2F

営業時間 | 平日 8:30~17:00 |

|---|

生前贈与は、贈与税の特例を上手に使って行うことが成功の秘訣といえます。主な特例には、次のようなものがあります。

・贈与税の配偶者控除の特例

・住宅取得等資金の非課税制度

・相続時精算課税制度の特例

・非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度

贈与税の配偶者控除の特例とは婚姻期間20年以上の配偶者に対し、居住用財産(土地および家屋)またはその取得資金を贈与した場合、2000万円まで贈与税非課税とする制度です。

従いまして贈与税の基礎控除を合わせれば2,110万円まで非課税ということになります。

《特例適用の要件》

この特例は通常一生に1度しか適用されません、2,000万円に満たない贈与をした場合でも残額を翌年以降に持ち越すことはできませんから、限度額までフル活用することをお勧めします。

また、この特例の適用を受けた後3年以内に贈与者が死亡した場合でも、相続開始前3年以内の贈与加算は適用されません。

適用を受けるためには、次のことが必要です。

・居住用財産の贈与を受けた場合には、そこに翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること。居住 用財産を取得するための資金の贈与を受けた場合には、翌年3月15日までに居住用財産を取得して居住し、その後も住み続ける見込みであること

・これまでに同じ配偶者からの贈与についてこの贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと

・贈与税の申告書に必要事項を記載して申告をすること。

・申告書には、戸籍謄本の写し、居住用不動産の登記事項証明書、住民票の写しなどを添付すること

<活用のポイント>

● 金銭よりも土地・建物の贈与が有利

居住用財産を取得するための資金を贈与した場合には、その金額がそのまま贈与税の対象となりますが、土地や建物を贈与した場合には、その評価額が贈与税の対象となります。一般的には土地・土地の評価額は実際の取引時価よりも低額になっていますから、現金で贈与するよりも有利です。

これから自宅を建築あるいは購入しようという場合には、いったん自分名義で登記した後で、土地・建物等を配偶者に贈与するという方法が有利です。

登記の登録免許税と登記手数料および不動産取得税は余分にかかりますので、ケース・バイ・ケースの面はありますが、一般的には、現金贈与よりも有利になります。

● 持分での贈与を使う

すでに住宅を所有している場合には、その住宅や敷地を配偶者に贈与することで、配偶者控除の適用を受けることができます。住宅と敷地の全てを贈与することに代えて、住宅と敷地の持分を贈与することも可能です。たとえば、自宅の敷地の評価額が4,000万円であったとすると、敷地の400分の211の持分を配偶者に贈与すれば、贈与された額は2,110万円になり、

贈与税は課税されないことになります。

住宅取得等

1 住宅取得等資金の非課税制度とは?

(1)特例の概要

イ 住宅取得等資金の非課税制度(住宅資金非課税限度額:1,500 万円)

平成22 年1 月1 日から平成23 年12 月31 日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、住宅取得等資金のうち、原則として、平成22 年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500 万円までの金額、平成23 年の贈与についてのみこの制度の適用を受ける人は1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります(以下「新非課税制度」といいます。)。

(注) 平成22 年1 月1 日から平成23 年12 月31 日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときは、新非課税制度に替えて、所得税法等の一部を改正する法律(平成22 年法律第6 号)による改正前の住宅取得等資金の非課税制度(住宅資金非課税限度額は、500 万円。以下「旧非課税制度」といいます。)が適用できます。

なお、この旧非課税制度は、贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000 万円超である人も適用することができます。

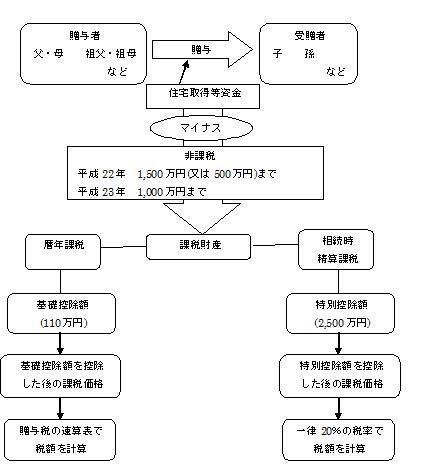

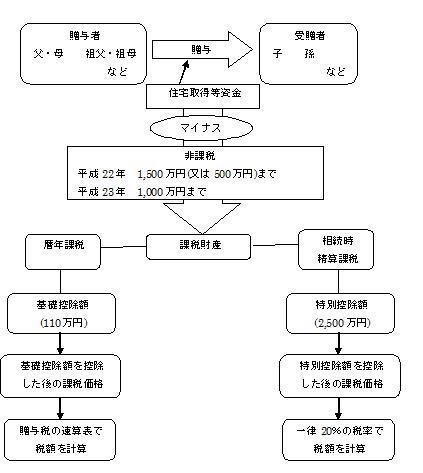

非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除額(110 万円)を適用することができ、また、相続時精算課税にあっては特別控除額(2,500 万円)を適用することができます。

なお、相続時精算課税の適用は、原則として、父母からの贈与に限られます。

以上を図で示せば以下のようになります。

相続時精算課税

贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、 贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。

相続時精算課税の計算

贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。

相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。

なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。

〈対象者等〉

- 1 贈与者(贈与をする人)は60歳以上の祖父母及び父母

- 2 受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは孫)及び孫

-

注:年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。

〈計算方法〉

受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。

〈手続〉

この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。

なお、相続時精算課税選択届出書には、①受贈者の戸籍の謄本又は抄本、②贈与者の戸籍の謄本又は抄本、住民票又は戸籍の附票の写しなど一定の書類を添付して提出してください。

住宅取得の際の贈与税の特例

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たす場合には、1住宅取得等資金の非課税と2相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができます。なお1及び2は重複して適用を受けることができます。

住宅取得等資金の非課税

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下この制度を「新非課税制度」といいます。)。

なお、2の表の非課税限度額が適用されるのは、住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)に係る契約の締結日が平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときに限られます。

注:平成26年以前に住宅取得等資金の非課税の適用を受けた方は、この非課税の適用を受けることはできません。

1 2以外の場合の非課税限度額

| 住宅用の家屋の種類 住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |

| 平成27年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |

| 平成28年1月1日から29年9月30日まで | 1,200万円 | 700万円 |

| 平成29年10月1日から30年9月30日まで | 1,000万円 | 500万円 |

| 平成30年10月1日から31年6月30日まで | 800万円 | 300万円 |

2 消費税等の税率が10%である場合の非課税限度額

| 住宅用の家屋の種類 住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |

| 平成28年10月1日から29年9月30日まで | 3,000万円 | 2,500万円 |

| 平成29年10月1日から30年9月30日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |

| 平成30年10月1日から31年6月30日まで | 1,200万円 | 700万円 |

注1:省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。

注2:住宅取得等資金の非課税の適用を受けることができるのは、平成31年6月30日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結している場合に限ります。

〈非課税限度額〉

受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。また、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、上記2の表における非課税限度額は、平成28年9月30日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

なお、平成28年10月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して新非課税制度の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記1及び2の表の金額のうちいずれか多い金額となります。

〈非課税適用者の主な要件〉

イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

ロ 受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること

ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を〈特例の対象となる贈与の要件〉を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること

ニ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること

〈特例の対象となる贈与の要件〉

イ 住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与

ロ 建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与

ハ 居住の用に供している住宅の増改築等(一定の修繕又は模様替に該当するものに限ります。)の費用(100万円以上であるものに限ります。)に充てるために受ける金銭の贈与

注1:イ~ハの住宅は日本国内にあり、かつ、床面積(増改築等の場合は増改築後の床面積)が、50m2以上240m2以下であることが必要となります。

注2:イの金銭には住宅の新築とともに取得するその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行して取得するその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てるために受ける金銭を含みます。

注3:ロ及びハの金銭にはこれらの住宅の取得又は増改築とともに取得するその敷地の用に供される土地等の取得の対価に充てるための金銭を含みます。

注4:ロ以外の中古住宅を取得した場合であっても、その中古住宅に耐震改修を行い、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合されるなど一定の要件を満たすときは、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることができます。この場合、耐震改修を行うことについての申請などの手続(中古住宅の取得前に手続きを行う必要があります。)や耐震基準に適合することについての証明が必要となります。詳しくは税務署にお尋ねください。

〈手続〉

贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける旨を記載するとともに、受贈者の戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書(原本)などの一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。

注:省エネ等住宅に該当する場合には、上記に加え、住宅性能証明書などの証明書が必要となりま

相続時精算課税選択の特例

平成27年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件などを満たせば、贈与者(祖父母及び父母)が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

〈相続時精算課税選択の特例適用者の主な要件〉

イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは孫)及び孫

ロ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を〈特例の対象となる贈与の要件〉を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること

ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること

〈特例の対象となる贈与の要件〉

「住宅取得等資金の非課税」の〈特例の対象となる贈与の要件〉イ、ロ、ハ(注書を含みます。)に該当する必要があります。 ただし、「住宅取得等資金の非課税」の〈特例の対象となる贈与の要件〉注1の家屋の床面積(増改築等の場合は増改築後の面積)については、50m2以上であることが要件となります。

〈手続〉

贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に「相続時精算課税の選択の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書(原本)などの一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。

贈与税の非課税

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、一定の金額は非課税となります。

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。

孫などが30歳に達した場合などには、教育資金管理契約は終了し、非課税とされた金額から教育資金として支出した金額(学校等以外の者に支払う金銭については500万円を限度とします。)を控除した残額がある場合には、その残額について教育資金管理契約の終了の日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

この非課税の適用を受けるためには、教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告書」を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。また、金融機関等から金銭等の払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金の支払に充てた領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。

注:教育資金及び学校等の範囲に関する情報については、文部科学省ホームページに掲載されています。

祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の孫などが、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預け入れをした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち1,000万円までが非課税となります。

結婚・子育て資金管理契約期間中に結婚・子育て資金の贈与をした者が死亡した場合には、死亡日における非課税とされた金額から結婚・子育て資金として支出した金額(結婚に際して支払う金銭については300万円を限度とします。)を控除した残額(管理残額といいます。)を、その贈与した者から相続等により取得したこととされ、相続税の申告が必要となる場合があります(「財産を相続したとき」参照)。また、贈与をした者が死亡した旨の金融機関等への届出が必要です。

孫などが50歳に達した場合などには、結婚・子育て資金管理契約は終了し、非課税とされた金額から結婚・子育て資金として支出した金額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額がある場合には、その残額については結婚・子育て資金管理契約の終了の日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。

この非課税の適用を受けるためには、結婚・子育て資金管理契約の際に「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。また、金融機関等から金銭等の払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。

◇結婚・子育て資金

(1)結婚に際して支払う次のような金銭(300万円を限度)をいいます。

|

<活用のポイント>

●相続税が課税されない人でも活用が可能

相続税は、相続財産が基礎控除額(3,000万円+法定相続人数×600万円)以下であれば課税されませんが、そうであっても生前に子供が財産を贈与されると贈与税が課税されます。しかし、相続時精算課税を使えば相続発生まで待つことなく、2,500万円までの財産を子供に贈与税課税なしに贈与することができます。

相続時精算課税を選択した場合には、その贈与を受けた財産も相続財産に加算して相続税の計算を行い、基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありません。2,500万円を超えて20%の税率で課税された贈与税がある場合には、相続税の申告を行うことによって精算され、還付されます。

●値上がりが見込まれる財産を相続時精算課税で贈与

相続時精算課税で贈与された財産は、贈与者の死亡の際に相続によって取得したものとみなされ相続税の対象となりますが、相続財産には相続時の価額ではなく、贈与時の価額で合算されます。したがって、値上がりしそうな財産を贈与しておくのが得策です。また贈与する財産は制限されていません。贈与する財産をどう選ぶかも重要なポイントです。

一定非上場中小企業のオーナー経営者が、後継者に自社株を贈与する場合には、一定の条件を満たせば、その贈与にかかる贈与税の一定部分の納税を猶予する制度があります。

自社株を贈与した前経営者が死亡するまで猶予が認められます。前経営者の相続に際しては、贈与された株式は相続によって取得したものとみなされて、相続税の対象になりますが、その場合に経済産業大臣の確認を受ければ、今度は「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」の適用を受けることができます。

言い換えると、事業を継続している限り、株式を上場するとか、贈与された株式を他に譲渡するなど適用が認められなくなるケースに該当しなければ、そのまま納税猶予が継続するということです。

ただし、この適用を受けるためには、中小企業の事業承継支援を定めている「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(略:中小企業経営承継円滑化法)の規定に従って、経済産業大臣の「確認」と「設定」を受けなければなりません。

確認と設定を受けられるのは、業種ごとにその規模等が定められている中小企業で、株式会社に限らず、合資会社や合名会社等も対象となります。

ただし、次のような会社は、対象とはなりません。確認申請、認定申請は所轄の経済産業局へ行います。

・風俗業を営む会社

・会社資産のなかに不動産や株式等が一定割合以上含まれている「資産保有型会社」

・会社の収入に占める不動産や株式の運用益の割合が一定以上である「資産運用型会社」など

この制度は、適用を受けるための要件や、納税猶予される贈与税の計算などが大変混雑になっていますので、詳細については税理士等専門家に相談されたほうがよいでしょう。

<活用のポイント>

この制度は、適用を受けるための要件等が厳しく、さらに適用後に納税猶予の適用を継続していくための要件も細かく定められていますが、適用を受けるための前提となる「 中小企業経営承継円滑化法」に基づく経済産業大臣への確認申請手続きは、贈与税あるいは相続税の納税猶予の適用を受けるかどうかに係わりなく行うことができます。

したがって、制度の適用を受ける可能性が少しでもある場合には、まず顧問税理士等専門家と相談の上、確認申請手続きを行っておくことを考慮すべきです。

お問合せ・ご相談はこちら

担当:柴田(しばた)

受付時間:平日 8:30~17:00

相続のことなら何でもお気軽にご相談ください

当センターは「相続名義変更アドバイザー(R)事務所」です

| 主要業務エリア | 名古屋 日進 東郷 長久手 みよし 豊田 |

|---|

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士登録番号第109086号 行政書士登録番号第08190104号

新着記事一覧

(10/24)家族信託 民事信託の基礎知識

(10/24)家族信託 民事信託の基礎知識

(10/21)家族信託 民事信託の基礎知識

(10/19)家族信託 民事信託の基礎

(09/22)家族信託 民事信託の基礎知識